Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung reagieren sensibel auf diffuse Bedrohungen wie das Coronavirus. Wie können Angehörige sie bei der Bewältigung unterstützen? Die Psychologin und Leiterin der Fachstelle Lebensräume, Simone Rychard, gibt Auskunft.

Wie haben sich die psychologischen Beratungen in der Fachstelle Lebensräume in letzter Zeit verändert?

Durch die Corona-Krise haben sich bestehende Themen und Probleme akzentuiert oder sogar verschärft. Bei einer Person mit Autismus, die stark auf Rituale, regelmässige Strukturen, gewohnte Abläufe angewiesen ist, kommt es zum Beispiel zu grossen Spannungen, wenn diese Strukturen plötzlich wegbrechen. In einer anderen Beratung ging es um die Suche nach einem neuen Wohnplatz. Diese Suche ist jetzt beeinträchtigt, weil die Institutionen zugemacht haben. Das Besuchsverbot in Institutionen hat grosse Verunsicherung ausgelöst.

Corona ist das dominierende Thema in der Familie, im Freundeskreis und bei der Arbeit. Manche Menschen mit geistiger Behinderung reagieren darauf abwehrend, halten sich die Ohren zu oder laufen weg. Wie erklären Sie diese Reaktion?

Auf Bedrohung reagieren wir generell mit Flucht, Kampf oder Erstarren. Wer sich die Ohren zuhält und wegläuft, flieht vor der Bedrohung. Gerade eine Person mit geistiger Behinderung, die merkt, dass das Umfeld in Aufruhr ist und Angst sowie Verunsicherung spürt, ist selbst durch die Beeinträchtigung nur begrenzt fähig, die konkrete Bedrohung zu verstehen. Das kann zu einer eigenen Überforderung und zu einer Flucht führen. Es ist wichtig, dass wir diese Flucht als individuelle Bewältigungsstrategie anerkennen und respektieren: Das ist die Strategie, die der Person in dem Moment zur Verfügung steht. Weil diese Strategie längerfristig aber nicht zu einer Lösung führt, sollten wir die Person darin begleiten, eine konstruktivere Bewältigungsstrategie zu finden.

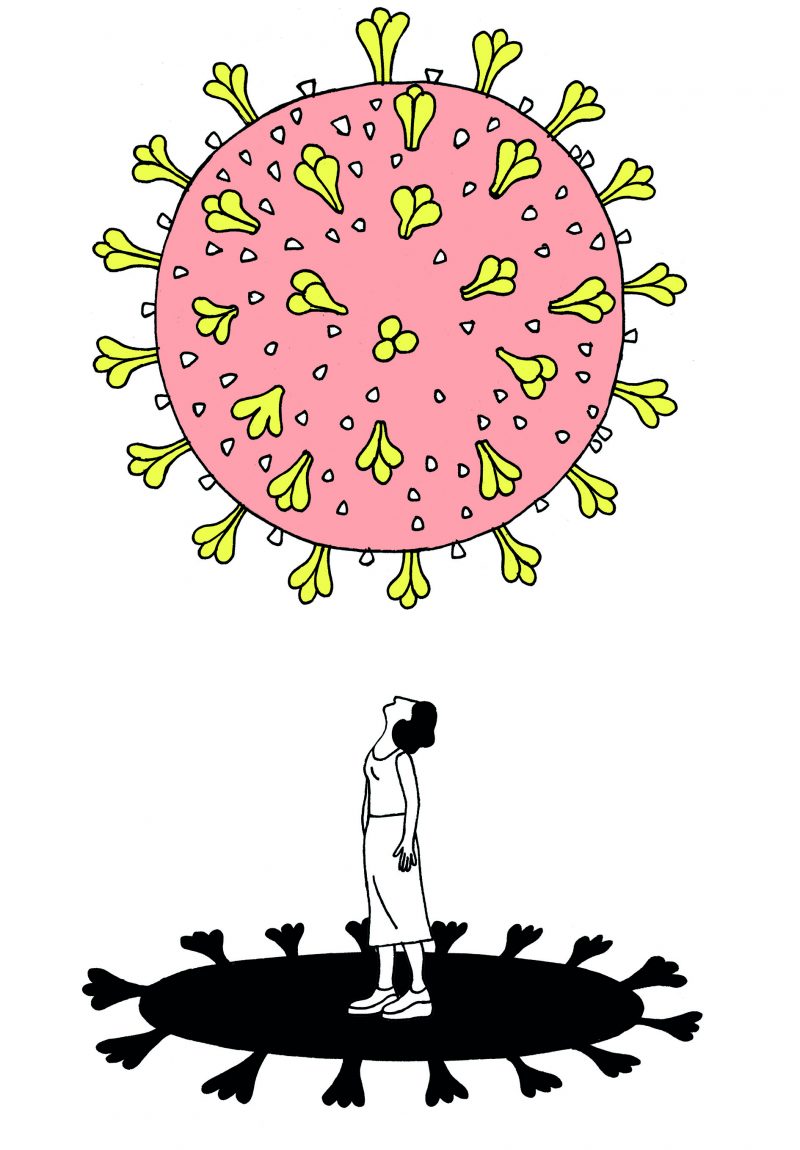

Das Coronavirus stellt eine schwer greifbare Bedrohung dar, die Angst auslöst. Wie können Eltern ihren Töchtern und Söhnen diese Angst nehmen, ohne die Gefahr zu leugnen?

Sie können als Gegenpol zur Angst sichere Orte bieten, wo sich die Person gut und aufgehoben fühlt. Das kann ein räumlicher Ort sein, eine Beschäftigung, gewohnte Strukturen, vertraute Menschen, Tätigkeiten oder Gegenstände. Der springende Punkt ist tatsächlich das schwer Greifbare. Das Bedürfnis der Angehörigen, dass sie einem geliebten Menschen die Angst nehmen wollen, ist verständlich. Gleichzeitig will man aber auch ehrlich und transparent sein, die Person ernst nehmen und ihr die Realität vermitteln.

«Wenn es gelingt, einer Person mit kognitiver Beeinträchtigung etwas schwer Greifbares begreif- bar zu machen, verkleinert das die Angst.»

Das bringt Eltern oder Angehörige in ein Dilemma. Die Bedrohung zu leugnen oder abzustreiten, wäre keine hilfreiche Strategie. Wenn es gelingt, einer Person mit kognitiver Beeinträchtigung etwas schwer Greifbares be-greif-bar zu machen, verkleinert das die Angst. Aber letztlich gehört Angst auch zum Leben. Es ist ein Gefühl wie Freude, wie Wut … Wichtig ist, dass wir die Person in der Angst begleiten und zeigen: Wir sind da und lassen dich nicht alleine.

Andere Ereignisse, die Angst auslösen, weil sie schlecht fassbar sind, sind schwere Krankheit oder Tod eines Angehörigen. Wie können Eltern darüber mit ihren Söhnen und Töchtern sprechen?

Wichtig ist, überhaupt darüber zu sprechen, die Angst zu thematisieren, und zwar wiederholt. Das Thematisieren zeigt, dass diese Angst zum Leben gehört. Sie hat Raum, man darf darüber reden, ich bin nicht alleine damit, und ich darf meine Ängste auch ausdrücken. Die Wiederholung ermöglicht eine gewisse Gewöhnung – so funktionieren wir alle, wir gewöhnen uns an etwas, das sich wiederholt. So kann man der Angst auch ein wenig den Schrecken nehmen. Es gibt zudem Übung im Umgang mit Angst für alle Beteiligten.

Dann kommt erst die Frage nach dem Wie. Schwerwiegende Ereignisse wie Tod und Sterben kann man in Beziehung setzen zu schon Erlebtem. Man kann auch schon vor dem Tod – wenn man zum Beispiel weiss, dass der Onkel bald stirbt – gemeinsame Rituale entwickeln und einüben, die dann über den Tod hinaus tragen können.

Was ist, wenn Eltern selbst Angst haben?

Die eigene Angst zu akzeptieren, ist der erste Schritt. Aber es ist wichtig, nicht in Panik zu verfallen. Eltern müssen zuerst einen Umgang mit ihrer Angst finden, damit sie ihre Söhne und Töchter unterstützen können. Dabei können sie zeigen, dass es auszuhalten ist, dass das nicht den Untergang bedeutet. Wenn man eine Angst aushält, flacht sie auch wieder ab.

Wie kann man einen komplexen Sachverhalt einfach und anschaulich erklären?

Das ist höchst anspruchsvoll. Es geht darum, das Komplexe herunterzubrechen, aber ohne seinen Wahrheitsgehalt zu verlieren. Weniger Informationen auf einmal geben. Die Wiederholung ist zentral. Und zwar die Wiederholung von den gleichen Sachverhalten. Lernen findet auch über Wiederholen statt. Aber manchmal bleibt etwas schlicht nicht erklärbar. Da geht es auch wieder um ein Aushalten.

Sollen Eltern ihre Töchter und Söhne mit kognitiver Beeinträchtigung vor schlechten Nachrichten fernhalten, schützen?

Man kann jemanden nicht vor allem beschützen, und es ist auch gar nicht sinnvoll. Die Person hat sonst gar nicht die Möglichkeit, einen Umgang zu finden mit Themen, die auch zum Leben gehören. Wenn man den Sohn oder die Tochter vor Bedrohungen wie Corona schützen will, besteht das Risiko, dass sie oder er dann doch damit konfrontiert wird, über Drittwege oder andere Personen. Das ist ganz ungünstig und schwierig. Es kann das ungute Gefühl auslösen, dass es die anderen vor einem erfahren haben und die Frage aufwerfen, ob man überhaupt ernst genommen wird. Zudem bleibt der Sohn, die Tochter in einem solchen Moment vielleicht auch ohne passende Begleitung und Unterstützung zurück.

«Das Besuchsverbot in Institutionen ist eine schwierige Situation, oft ein persönliches Drama für alle Beteiligten.»

Manche Menschen mit geistiger Behinderung, die in Wohnheimen leben, bleiben wegen der Massnahmen zur Pandemiebekämpfung über Wochen von ihren Angehörigen getrennt. Wie kann man ihnen den Sinn dieser Trennung erklären?

Das Besuchsverbot in Institutionen ist eine schwierige Situation, oft ein persönliches Drama für alle Beteiligten. Die Vorstellung, dass ich meine liebsten und engsten Vertrauten, meine Familie nicht mehr sehen darf … Zentral ist, dass auch das Umfeld diese Situation zuerst einmal als dramatischen Zustand anerkennt. Dann muss man versuchen, es zu erklären und begreifbar zu machen: Ein Virus, was ist das überhaupt? Wie überträgt sich das? Und wieso ist es da wichtig, persönliche Kontakte entweder zu unterbinden oder zu regulieren? Mit dem Ziel, dass es Schutz für alle bedeutet, auch für unsere Familienmitglieder. Dabei ist es wichtig, eine Perspektive zu bieten. Wir halten unangenehme Zustände besser aus, wenn wir wissen, dass das auch wieder aufhört.

Welche Wege der nonverbalen Kommunikation können weiterhelfen, wenn Sprechen nicht möglich ist?

Neben den Mitteln der Unterstützten Kommunikation (UK) sind Gestik und Mimik bei jeder Kommunikation zentral. Manche Menschen haben ganz individuelle Gebärden, die nur die Familie oder das engere Umfeld versteht. Ein wichtiges Kommunikationsmittel kann auch der Körperkontakt sein. Gerade wenn jemand Angst hat und ich der Person zeigen will: Ich bin da, du bist nicht alleine. Da kann es unterstützend sein, jemanden in die Arme zu nehmen und dadurch zu zeigen, dass man das mit der Person zusammen aushält.

Enthält diese Krise auch eine Chance, können wir etwas daraus lernen?

Mit dem Gefühl, diese Krise gemeinsam gemeistert und ausgehalten zu haben, macht der Blick auf eine nächste Krise, die wohl in irgendeiner Art und Weise kommen wird, weniger Angst. Das sind Lernerfahrungen, die stärkend sein können. Aber es gibt auch Menschen, die wirklich daran zerbrechen, eine Schädigung erleiden. Gesamtgesellschaftlich gesehen könnten die wahrgenommene Entschleunigung, die Beruhigung und die Reduktion von Reizen für viele Menschen mit Beeinträchtigung etwas Gutes bewirken. Wir als Gesellschaft haben zudem jetzt selbst Einschränkungen erlebt und können uns vielleicht besser vorstellen, was das für Menschen mit Beeinträchtigung heisst, die solche Einschränkungen vielleicht tagtäglich erleben. Zu hoffen wäre, dass das Verständnis für Menschen mit Beeinträchtigung und ihre Familien dadurch zunimmt.

Dieser Artikel stammt aus dem im Juni 2020 veröffentlichten insieme Magazin.

Psychologische Beratung und Begleitung

Die Fachstelle Lebensräume ist eine Dienstleistung von insieme Schweiz. Das Angebot umfasst psychologische Beratung und Begleitung für Menschen mit einer geistigen Behinderung und ihre Angehörigen in schwierigen Lebenssituationen. Die Fachstelle steht auch für Auskünfte, Informationen und Kontaktvermittlungen zur Verfügung. Sie koordiniert zudem das «Netzwerk Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung». Für Sie da sind die beiden Psychologinnen Simone Rychard und Eva Mühlethaler.